古染付と祥瑞 ―日本人の愛した〈青〉の茶陶

2012年10月19日(金) ~2013年1月14日(月)

- カテゴリ

- 工芸・陶芸・民芸

- 個展・グループ展・展示会

- タグ[編集]

- このページにタグをつけてみませんか?

<出光美術館・門司>

心和ませる明末景徳鎮青花(染付)を出光コレクションよりお楽しみください。

| 編集者 | |

|---|---|

| エントリー機能 | エントリー機能を使わない |

| エントリー掲載の承認 | エントリーしたら自動的にエントリー一覧に掲載 |

| アート掲載 | OFF |

| アート掲載の承認 | 投稿したら自動的に出展作品一覧に掲載 |

イベントDATA

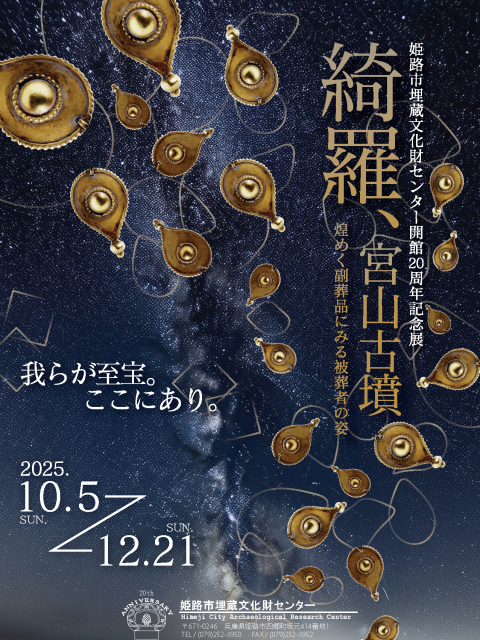

日本では、4世紀頃の古墳時代にすでに中国陶磁が宝物としてもたらされ、8世紀後半以降は貿易商品としても大量に輸入されています。中国陶磁は、長い間、諸外国で真似できない品質で優位であり続け、我が国では“唐物(からもの)”の代表として珍重されました。唐物の権威は、近代の茶人にも引き継がれていると言ってよいでしょう。

ところが、日本で侘茶が発達した頃、日本の茶人は唐物である中国陶磁であっても、侘茶や日本人の感覚に合ったものを選んだり、そうしたものを注文して制作させたりすることが行われました。その代表が、明時代末期(17世紀前期)の中国・景徳鎮民窯(けいとくちんみんよう)の青花(せいか 染付)を中心とする、日本で “古染付(こそめつけ)”・“祥瑞(しょんずい)”という独特の呼び方をする一群のやきものです。

天啓時代(てんけいじだい 1621~27)を中心とする“古染付”は、民窯の製品の中でも、胎土や釉薬の材質があまり良くない、雑器に属するやきものです。胎土と釉薬の収縮率がちがうため、器の屈曲部などで釉薬が割れて、外れてしまったものもありますが、日本の茶の湯の世界ではこれを“虫喰い”と呼び、面白い景色だとされています。食器類には、庶民的な楽しい文様が描かれ、日本的な図柄も見られます。茶道具には奇抜な形や文様、陶器のように見せるためか肉厚にした器形などが見られます。崇禎時代(すうていじだい 1628~44)を中心とする“祥瑞”は民窯の陶工の中に継承されている官窯(かんよう)の技術が発揮されていると思われ、上質な青料を用い、端正な器形に丁寧に描き込まれています。一部の作品にある銘文で祥瑞の名のおこりとなった「五良大甫 呉祥瑞造」は、「呉」家の五男の家の長男である「祥瑞」が造ったことを示しており、官窯銘に代えて自らの名を記す陶工の自負が現れていると言えるでしょう。

今回の「古染付と祥瑞」展では、出光美術館初代館長出光佐三の遺愛の茶道具としてご覧いただくとともに、唐物である中国陶磁の中に、日本人の美意識を反映させた茶人たちの真骨頂を、存分に楽しんでいただきたいと思います。

| 開催日 | 2012年10月19日~2013年01月14日 |

|---|---|

| 会場 | 出光美術館・門司 |

| 会場住所 | 福岡県北九州市門司区東港町2-3 地図 |

| 地域 | 九州 / 福岡 |

| アクセス | JR門司港駅より徒歩8分 門司港レトロ地区内、レトロ駐車場前 |

| 入場料 | 一般600円/高・大生400円(団体20名以上 各100円引) 中学生以下無料(ただし保護者の同伴が必要です) ※障害者手帳をお持ちの方は100円引、その介護者1名は無料で |

| 営業時間 | 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで) 休館日 毎週月曜日 ※ただし12月24日、1月14日は開館します ※年末年始休館(12月28日~1月3日) |

| イベントURL | http://www.idemitsu.co.jp/museum/moji/ |

ShareArt 展覧会・イベント情報さんが投稿したその他のイベント

2025/10/31 ~ 2025/12/24

このイベントに関連するブログ

まだこのイベントが書かれたブログはありません。

このイベントに対するみんなのコメント

会員登録をしてコメントしよう!

同じカテゴリーのイベント

~

2025年10月12日(日) 14:00

[8/29募集〆切] 第5回 みんなの...

西宮市民のみなさんを中心に(市外のみなさんも大歓迎!)プロ・アマ・年齢を問わず、作品のジャンル...

~

2025年10月18日(土) 16:00

第3回 FEI PURO ART AW...

Hideharu Fukasaku Gallery Roppongi では、2024年に系列画...

~

2025年9月14日(日)

「おひめさま展」 企画: The Ar...

夢見る力に潜むあらゆる感情や願望と、そこにある純粋な眼差しを見つけることは、きっとこれからを生...

~

2025年10月18日(土)

The Artcomplex Cent...

アートのある生活は敷居が高いと感じられています。 アートの役割は、みんなの日常生活に潤いや優...