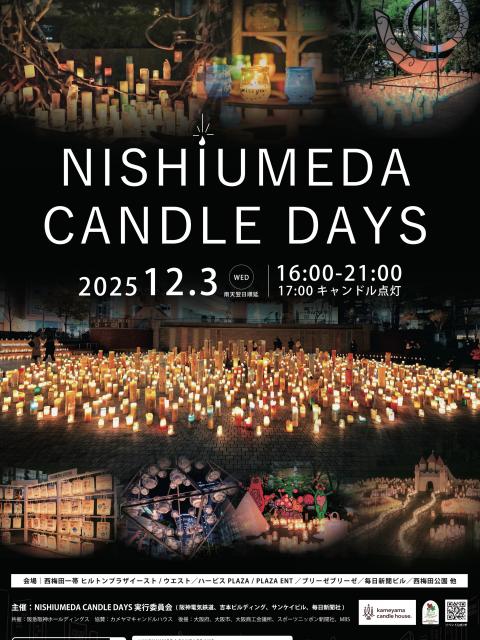

平塚市美術館 企画展 「アーティストin 湘南Ⅲ 創画会ゆかりの画家たち」

2016年9月24日(土) ~2016年11月27日(日)

- カテゴリ

- 絵画・版画

- 個展・グループ展・展示会

- タグ[編集]

- このページにタグをつけてみませんか?

湘南の作家を顕彰する企画展として、創設以来約70年にわたって日本画をけん引してきた創画会ゆかりの10人の作家を紹介します。

時代のうつろいとともに変化し続ける日本画のありようをお楽しみください。

| 編集者 | |

|---|---|

| エントリー機能 | エントリー機能を使わない |

| エントリー掲載の承認 | エントリーしたら自動的にエントリー一覧に掲載 |

| アート掲載 | OFF |

| アート掲載の承認 | 投稿したら自動的に出展作品一覧に掲載 |

イベントDATA

湘南地域は、温暖な気候や交通の利便性により近代以降多くの芸術家が移り住みました。

戦後は山本丘人や工藤甲人ら創画会の中心的な画家が居を構

え、旺盛な制作活動を展開します。

創画会のルーツは、戦後まもない1948年にさかのぼります。敗戦により既存の美的価値観が揺らぐ中で、日本画存亡の危機感を背景に東京と京都の若手の画家たちによって組織されたのが在野の美術団体・創造美術でした。

西洋の近代、同時代美術を参照しながら新しい日本画の創出を目指した同団体は、新制作協会日本画部を経て、1974 年に創画会へと体制を変更しながらも、一貫して在野の立場を保ちつつ日本画の新傾向をリードして、その存在感を示しています。

湘南の創画会ゆかりの画家として本展で取り上げるのは、創造美術設立時からの中心作家・山本丘人(1900-1986)、第二世代の工藤甲人(1915-2011)、堀文子(1918生)、近藤弘明(1924-2015)、加山又造(1927-2004)、第三世代の伊藤彬(1940生)、中野嘉之(1946生)、内田あぐり(1949生)、山本直彰(1950生)のほか、次世代の斉藤典彦(1957生)です。

現在活躍中の画家たちは、既に創画会を退会し、各自の道を歩んでいますが、その進取果敢な制作は、創画会の日本画革新の精神を受け継いでいます。

本展では、創設以来約70年にわたり日本画を牽引してきた湘南ゆかりの創画会10人の画家たちの作品約40点により、時代のうつろいとともに変化し続ける日本画のありようをご紹介します。

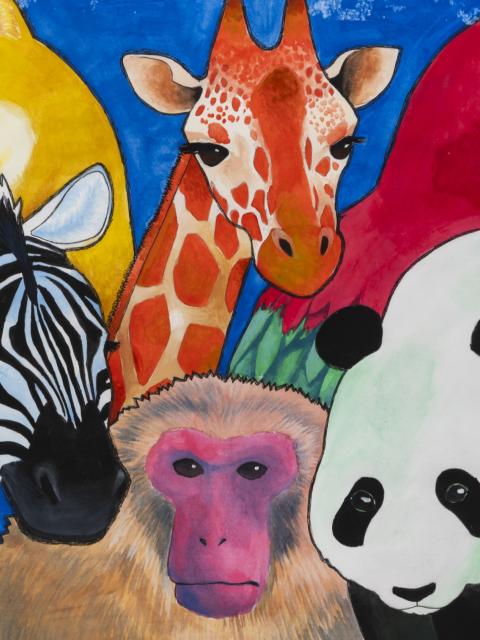

<掲載画像について>

近藤弘明《遊魂華園》 1976 年

東京都現代美術館

| 開催日 | 2016年09月24日~2016年11月27日 |

|---|---|

| 会場 | 平塚市美術館 |

| 会場住所 | 〒254-0073 神奈川県平塚市西八幡1丁目3−3 地図 |

| 地域 | 南関東 / 神奈川 |

| アクセス | JR東京駅から上野東京ライン、新宿駅から湘南新宿ライン(直通)で約1時間。 平塚駅東改札口(北口ロータリー)より神奈川中央交通バス 4 番乗り場乗車「美術館入口」(徒歩1分) または「コンフォール平塚前」(徒歩5分)下車。 平塚駅より徒歩20分。無料駐車場70台。 |

| 入場料 | 一般: 400(320)円 高大生: 200(160)円 小中学生: 無料 ※( )内は20名以上の団体料金 ※中学生以下、毎週土曜日の高校生は無料 ※各種障がい者手帳をお持ちの方と付添1名は無料 ※65歳以上で平塚市民の方は無料、市外在住の方は団体料金 |

| 営業時間 | 9:30~17:00 ※入場は16:30まで [休館日] 月曜日 (ただし10/10は開館) 10/11(火) |

| 電話番号 | 0463-35-2111 |

| イベントURL | http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/art-muse/ |

ShareArt 展覧会・イベント情報さんが投稿したその他のイベント

このイベントに関連するブログ

まだこのイベントが書かれたブログはありません。

このイベントに対するみんなのコメント

会員登録をしてコメントしよう!

同じカテゴリーのイベント

~

2025年12月3日(水) 17:00

馬場敬一「エレメンツ-死と再生のイニシ...

傷や痛みをテーマに、虐げられる人々が抱える苦しみや悲しみを表現してきた馬場。本展は2022年よ...

~

2025年12月20日(土) 17:00

五月女佳織 日本画展 -麗-

日本画の古典技法を学び、卓越した画力で自然の姿を描く五月女佳織の個展。色鮮やかに描かれる植物・...

~

2025年11月16日(日) 17:00

雪寧アキラ個展 暁の黒翳

其処に在り続ける ありのまま、変化しつつ そしてまた夜は明ける

~

2025年11月16日(日) 19:00

【∞~Infinity of insi...

ガラスとデジタル 全く異なる二人の新しい二人展