特集展示「意匠を読み解く 小袖の魅力」

2014年6月4日(水) ~2014年7月14日(月)

- カテゴリ

- 工芸・陶芸・民芸

- 個展・グループ展・展示会

- タグ[編集]

- このページにタグをつけてみませんか?

<大阪歴史博物館>

今回の展示では、文様や意匠に特徴のある小袖や関連する工芸作品を取り上げ、文様に込められた意味を丁寧に読み解くことで、難しいと考えられがちな小袖の鑑賞ポイントについて解説していきます。

| 編集者 | |

|---|---|

| エントリー機能 | エントリー機能を使わない |

| エントリー掲載の承認 | エントリーしたら自動的にエントリー一覧に掲載 |

| アート掲載 | OFF |

| アート掲載の承認 | 投稿したら自動的に出展作品一覧に掲載 |

イベントDATA

「小袖」は、現代の「きもの」の原形となる衣服です。平安時代の貴族の服飾であった「大袖(おおそで)」に対して庶民の衣服は袖が小さかったことに由来するとされます。16世紀後半から17世紀にかけて、小袖は性別や身分を超えて多くの人々が着用する衣服となり、小袖こそが衣服である、と考えられるようになりました。そして江戸時代には小袖の装飾が多様化し、さまざまな文様や意匠が小袖に施されるようになりました。

今回の展示では、当館所蔵作品を中心に文様や意匠に特徴のある小袖や関連する工芸作品を取り上げ、文様に込められた意味を丁寧に読み解くことで、難しいと考えられがちな小袖の鑑賞ポイントについて解説していきます。身に纏う“美術品”であった小袖とそこに込められた美意識、そして美しい小袖の製作に腐心した職人の技に注目して“小袖をみる”ことで、小袖の魅力を知っていただくきっかけとします。

*掲載画像について

納戸地近江八景模様帷子(なんどじおうみはっけいもようかたびら)

江戸時代後期

川島織物セルコン織物文化館蔵

帷子は麻地の単衣(ひとえ)小袖で夏の衣料。意匠は単なる水辺の風景模様のように見えますが、帷子の背面中央部に配された松に降りしきる雨、腰部から裾にかけて配された雁図(かりず)と浮御堂(うきみどう)などのモチーフの組み合わせによって、本作品が近江八景(おうみはっけい)に取材した小袖であることが読み取れます。近江八景とは、中国の「瀟湘八景(しょうしょうはっけい)」になぞらえて、琵琶湖の名所8カ所を選んだもので、「石山秋月(いしやまのしゅうげつ)」(石山寺)、「勢多(瀬田)夕照(せたのせきしょう)」(瀬田の唐橋)、「粟津晴嵐(あわづのせいらん)」(粟津原)、「矢橋帰帆(やばせのきはん)」(矢橋)、「三井晩鐘(みいのばんしょう)」(三井寺園城寺)、「唐崎夜雨(からさきのやう)」(唐崎神社)、「堅田落雁(かたたのらくがん)」(浮御堂)、「比良暮雪(ひらのぼせつ)」(比良山)の八景となります。

| 開催日 | 2014年06月04日~2014年07月14日 |

|---|---|

| 会場 | 大阪歴史博物館 |

| 会場住所 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番32号 地図 |

| 地域 | 京阪神 / 大阪 |

| アクセス | (最寄駅) 地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅 ②号・⑨号出口 大阪市営バス「馬場町」バス停前 |

| 入場料 | 常設展示観覧料でご覧になれます。 大人 600円(540円)、高校生・大学生400円(360円) ※( )内は20名以上の団体割引料金 ※中学生以下・大阪市内在住の65歳以上(要証明証提示)の方、 障がい者手帳等をお持ちの方(介護者1名を含む)は無料 |

| 営業時間 | 午前9時30分から午後5時まで (金曜日は午後8時まで) (ただし、入館は閉館の30分前まで) 休館日 火曜日 |

| イベントURL | http://www.mus-his.city.osaka.jp/ |

ShareArt 展覧会・イベント情報さんが投稿したその他のイベント

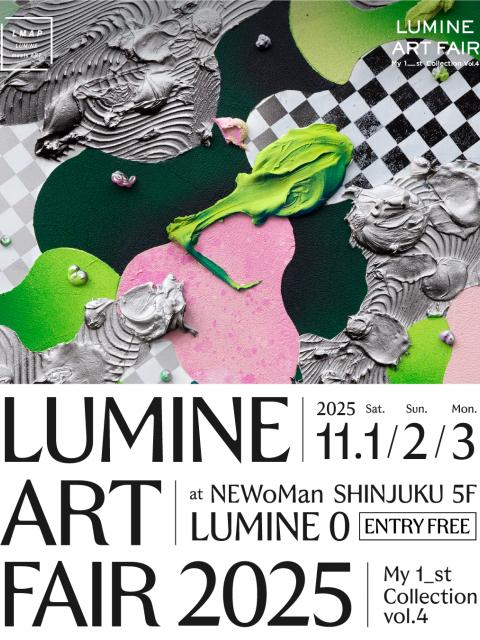

2025/10/31 ~ 2025/12/24

このイベントに関連するブログ

まだこのイベントが書かれたブログはありません。

このイベントに対するみんなのコメント

会員登録をしてコメントしよう!

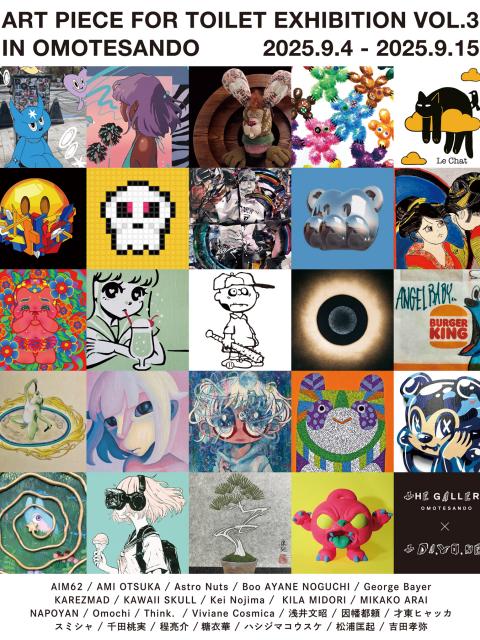

同じカテゴリーのイベント

~

2025年9月29日(月) 19:00

平賀淳作品展「記録・記憶ー見えるもの見...

平賀淳作品集「記録・記憶ー見えるもの見えないものー」出版記念展。2025年9月4日(木)〜29...

~

2025年9月28日(日)

ACV 第9回 "feel&...

阿佐ヶ谷美術専門学校卒業生 "ACV"によるイラストの展示

~

2025年10月12日(日)

errie 個展「荒野を行く - In...

今回の展示作品は、その多くが言葉になる前の感情や見えないものへの感応と共振によって 生まれてい...