光のシークエンス:大洲 大作

2014年4月22日(火) 11:00 ~2014年5月8日(木) 19:00

- カテゴリ

- 写真

- タグ[編集]

- このページにタグをつけてみませんか?

京都で開催される写真フェスティバル「KYOTOGRAPHIE」のサテライト企画「KG+」参加展覧会として実施する写真展の第二弾。車窓にうつる風景の中にある光の移ろいを捉えた大洲大作の代表作「光のシークエンス」を再構成にて展示。また、大阪・京都など馴染みのある風景を撮った新作もご覧いただけます。

| 編集者 | |

|---|---|

| エントリー機能 | エントリー機能を使わない |

| エントリー掲載の承認 | エントリーしたら自動的にエントリー一覧に掲載 |

| アート掲載 | OFF |

| アート掲載の承認 | 投稿したら自動的に出展作品一覧に掲載 |

イベントDATA

ギャラリー・パルクでは、2014年4月22日[火]から5月4日[日]まで、大洲大作による個展「 光のシークエンス 」を開催いたします。

本展は2013年に幕開けし、今年で2回目の開催となる国際写真フェスティバル「KYOTOGRAPHIE」のサテライト展である「KG+(ケージープラス)」への参加展覧会です。また、Gallery PARCでは同期間あわせ、3つの写真展を連続開催いたしますが、本展はその第二弾となる展覧会です。

大洲大作(おおず・だいさく/1973年・大阪府生まれ)は、1994-95年まで大阪国際写真センター(現、IMI 写真表現大学)にて写真を学ぶとともに、1997年に龍谷大学文学部哲学科を卒業。以後、京都・大阪・ベルリンでの発表を経て、2012-13年には東京ステーションギャラリー 再開館記念企画「始発電車を待ちながら」展へと出展するなど、着実に活躍の場を広げています。

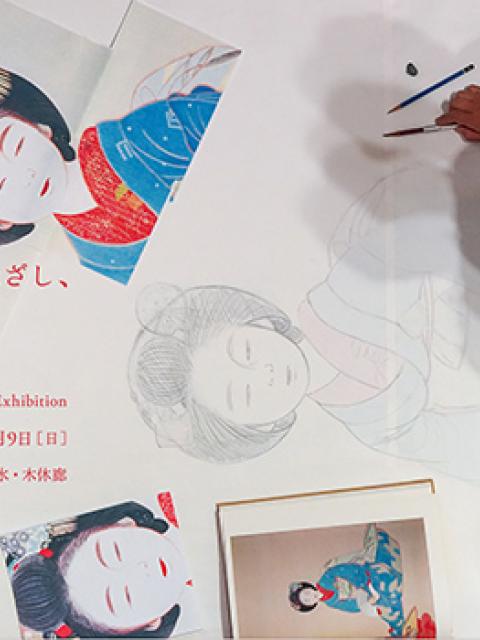

代表作である一連の『光のシークエンス』は、そのすべてが列車やバスの内からガラス窓越しに外に向けられた眼差しによるもので、車窓というフレーミングの中に通り過ぎる風景を「連続する光の有り様」として、見慣れた、あるいは初めて訪れた旅先の風景は光に還元され、そこに目に見えない「光景」を浮かび上がらせています。また、その光はストロークや滲みを持った線・面となって、そこに絵画的な抽象性をも見せるものであり、この点から大洲はファインダーによるフレーミングによってプリント上に光景を「描き出している」とも言えるのではないでしょうか。

流れる(スクロールする)風景からカットアップされた美しくも幻想的な「一瞬(1コマ)」の光景は、「写真」としての本質的な特性を最大限に活用したものであり、写真ならではの表現として見ることができます。しかし、それらが集積・展開される本作において、それぞれの作品は「断片」としてゆるやかな繋がりを見せはじめ、そこに光(時間)の連なりといった事象のみならず、日常や旅情の中にある茫漠とした「物語」をも鑑賞者に起想させるものとなります。

ひとつひとつのコマは鑑賞者の記憶や想像を含みながら、再び連なり、スクロールをはじめます。そして、いつしかそこにもうひとつの「目に見えない光景」をも描きはじめるのではないでしょうか。本展では新旧15点のプリントをはじめ、『光のシークエンス』を検証/再評価しつつ、さらに深めるための実験的な試みも合わせて展示いたします。

| 開催日 | 2014年04月22日 11:00~2014年05月08日 19:00 |

|---|---|

| 会場 | Gallery PARC[グランマーブル ギャラリー・パルク] |

| 会場住所 | 京都府京都市中京区三条通御幸町弁慶石町48三条ありもとビル[ル・グランマーブル カフェ クラッセ]店舗内2階 地図 |

| 地域 | 京阪神 / 京都 |

Gallery PARCさんが投稿したその他のイベント

このイベントに関連するブログ

まだこのイベントが書かれたブログはありません。

このイベントに対するみんなのコメント

会員登録をしてコメントしよう!

同じカテゴリーのイベント

~

2026年1月12日(月)

銀鏡つかさ写真展「日本の美しい水族館」

全国の水族館100館以上を巡り水族館の魅力を発信しつづける銀鏡氏が、一目惚れした生きものたちの...

~

2025年12月24日(水)

富士フイルム 企画写真展 GFX ...

世界各国から選ばれた15名のクリエイターによる受賞作品を展示。富士フイルムの助成金プログラムを...

~

2026年2月3日(火)

小林稔報道写真・作品展「CHASING...

モータースポーツ写真家・小林稔氏による報道写真とロードカー作品展。疾走するクルマと人の情熱、デ...

~

2025年11月30日(日)

In Conversation: A ...

本展では、オリジナルの銀塩プリントが時と場所を超えて語り合い、“生きている瞬間”に根ざした作品...